Chi non ha mai pensato al sogno nella vita? Chi non ha mai sognato ad occhi aperti? Chi non si è mai chiesto cos’è il sogno?

Anche gli animali sognano, ma, forse, non si sono mai posti queste domande.

Sogno ad occhi aperti e sogno ad occhi chiusi, entrambi sembrano realizzarsi per meccanismi molecolari non misurabili con gli strumenti d’indagine ad oggi noti.

Il sogno ad occhi aperti può esprimersi attraverso una visione immateriale che si configura fra occhio e cervello. Vedo quello che vorrei ma che non ho e ne descrivo i dettagli e può essere piacevole, ma può essere anche allucinazione, forse meno piacevole, ma sempre visione immateriale, oppure può essere vocazione, ancora immateriale.

Non sono in grado di spiegare e di trovare il filo conduttore fra la scenografia del sogno e le mie sensazioni.

Il sogno, quello ad occhi chiusi, si realizza in un particolare momento del sonno, il momento è misurabile ma il sogno rimane immisurabile dal punto di vista dei meccanismi che generano la coscienza, che è, appunto, quella che abbiamo anche nel sogno.

Sogno come desiderio, sogno come allucinazione, sogno come sensazione.

Sogno anche come ricordo, ricordo di un sogno avveratosi.

Era il 1995 e tornavo dalla Scozia dopo avere avuto la nomina a Full Professor e mi trovavo sull’ennesimo aereo di quei dieci e piacevoli lunghi anni.

Mi sedetti nell’ultima fila a fumare, ora il fumo in aereo è, appunto, un sogno, quando mi raggiunse la hostess, non c’era molto affollamento allora sugli aerei, mi guardò e mi chiese come mai trasparisse dal mio volto la felicità.

Le risposi che avevo coronato un sogno, appunto quello che ho appena scritto, e lei disse che bisognava festeggiare…scomparve per pochi minuti e tornò con due bicchieri di whiskey e brindammo a quel sogno avveratosi, non posso dimenticare quel momento.

Passarono alcuni anni, una decina ed eravamo nel 2004 quando venni a conoscenza che ad Harward un illustre scienziato aveva teorizzato il cosiddetto “sogno lucido”, la terza variante del sogno. Si tratta del prof. Allan Hobson.

Era intrigante quella teoria del sogno lucido e, incuriosito, organizzai un seminario e invitai alcuni famosi scienziati fra cui il prof. Hobson, che accettò ed ebbi l’occasione, non solo di capire, ma di trascorrere alcuni giorni con questo grande psichiatra-scienziato.

“Il sogno lucido è uno stato dissociato con aspetti del risveglio e del sogno combinati in modo tale da suggerire una specifica alterazione della fisiologia cerebrale per la quale ora presentiamo prove preliminari ma intriganti. Dimostriamo che l’insolita combinazione di attività del sogno allucinatorio e la consapevolezza riflessiva del risveglio e il controllo sperimentato nei sogni lucidi si accompagna a significativi cambiamenti nell’elettrofisiologia.Il sogno lucido costituisce uno stato ibrido di coscienza con differenze definibili e misurabili dal risveglio e dal sonno REM, in particolare nelle aree frontali” (Ursula Voss, Romain Holzmann, Inka Tuin, J. Allan Hobson. Lucid Dreaming: A State of Consciousness with Features of Both Waking and Non-Lucid Dreaming. SLEEP, Vol. 32, No. 9, 2009).

Hobson aveva demolito il fascino del sogno classico, in realtà aveva definito quel particolare momento che caratterizza il risveglio dimostrando la modifica elettroencefalografica della visione di quel particolare momento, prima della presa di coscienza del risveglio, nel momento in cui esso si interseca con la fine del sonno.

Il sogno deve rimanere tale, essere quel momento in cui, con o senza coscienza misurabile, percepiamo il piacere di fantasticare, di rincorrere ciò che poi vorremmo che avvenisse.

Purtroppo venne un giorno in cui anch’io, preso dall’angoscia conoscitiva, cominciai a chiedermi perché, nel sogno, provavo sensazioni come in stato di piena coscienza.

Se quel provare sensazioni vere non corrispondeva a figurazioni reali, quali meccanismi consentivano di rivivere in sogno emozioni, felicità, dolore, paure?

Così caddi anch’io nella trappola molecolare e coinvolsi i miei amici a cercare di capire il problema.

Trovammo una spiegazione intrigante.

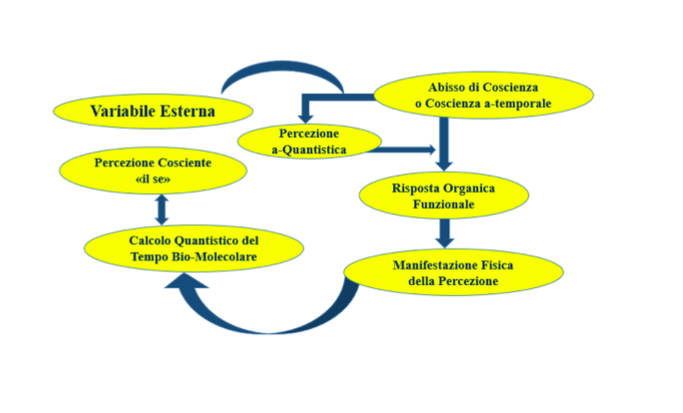

Tentammo un approccio filosofico, intuimmo il concetto di variabile esterna e cercammo di spiegarla:

Confronto tra percezione fisica e percezione a-quantistica

(Massimo Cocchi, Lucio Tonello, Fabio Gabrielli. The issue of depression and the a-quantum consciousness Remembering a fabulous day – Letter to Psychiatrists)

Al momento non sappiamo con precisione quale fenomeno biomolecolare si realizzi, quindi non possiamo misurarlo, come, ad esempio, cosa si produce nella simultanea modificazione del complesso dell’interactoma (la relazione fra membrana, citoscheletro e canali ionici). Non siamo in grado di prevedere e quantificare il percorso molecolare che si determina oltre il flusso dei canali ionici. Possiamo solo ipotizzare che le variazioni di viscosità indotte su una membrana cellulare possono modificare la lunghezza del filtro di selettività del canale ionico del potassio riducendo, di fatto, la trasmissione neuro elettrica (Summhammer J, Sulyok G, Bernroider G, and Cocchi M. Forces from Lipids and Ionic Diffusion: Probing lateral membrane effects by an optimized filter region of voltage dependent K+ channels. arXiv. Org. Physics 2020).

Non complichiamoci i nostri sogni, come diceva Eraclito:

“I confini della tua anima non troverai mai, mentre cammini per le sue strade, così profondo è il suo “logos”.” (Eraclito, fr. 45).

Forse, anche le percezioni, che riproducono sensazioni nel sogno, saranno spiegabili nell’intricata complessità della trasmissione neuro elettrica e neuro chimica che governa il cervello e, ancora forse, nella sua dimensione quantistica.

Forse, il sogno non andrebbe studiato scientificamente per non togliere il fascino dell’illusione, del fantasticare, della magia.

Il sogno è un po’ come lo stupore.

Senza stupore la vita, tutta la vita, dalla biochimica all’antropologia, dalla fisica quantistica alla matematica, dalla filosofia all’arte, sarebbe un interlocutore vuoto senza un soggetto interrogante che è l’uomo.

Lo spiega bene la figura di Don Marignan nella novella di de Maupassant laddove il canonico, a tarda ora, non trova la nipote in casa e esce per andare a cercarla, consapevole che si era persa con lo spasimante.

Il prete, che ha lasciato la casa con lo scopo specifico di sorprendere sua nipote, come se fosse un calcolo matematico, è spiazzato dall’immagine della luna, della luna piena, dallo splendore della luna piena e si interroga sulla vita:

“Ma perché Dio ha fatto tutto questo? Se la notte è destinata al sonno, all’incoscienza, al riposo, all’oblio di tutto, perché renderla più bella del giorno, più bella dell’alba e della sera?”(de Maupassant, 1988).

Anche il calcolo più elegante, la teoria scientifica più avanzata, il controllo concettuale più rigoroso, possono essere sostituiti in ogni momento da un’immagine furtiva del mondo che, superandoci, ci lascia davvero senza fiato, in un “Crescendo” di stupore che innesca domande fruttuose, capaci di rendere la nostra esistenza un’esperienza mai realizzata: il mistero della vita(Massimo Cocchi & Fabio Gabrielli. No Calculation in Stupor: Beauty as Infinite Surprise. NeuroQuantology | April 2019| Volume 17 | Issue 04 | Page 26-27).

Godiamo, del sogno, le cose belle e cerchiamo, al risveglio, di dimenticare le cose brutte, le angosce e le paure.

Forse è meglio lasciare il sogno fra i tanti misteri della vita, lasciarsi incantare dalla bellezza del creato e vedere nei sogni i desideri dei giovani, come, meglio di me, continuerà nella narrazione, la mia giovane allieva Clara.

Caro Massimo, dopo tante settimane di attesa, eccolo qui: IL SOGNO …e sarà un sogno bellissimo!

Sarà il caldo arido della Sicilia o forse il “dolce far nulla “tipico della giovinezza estiva, ma finalmente ho ripreso ciò che avevo cominciato settimane addietro.

Il sogno eh? Ci sarebbero così tante cose da scrivere sui sogni che, proprio adesso che dovrei immagazzinarle in questo scritto, non me ne viene in mente nessuna.

D’altronde capita sempre così: in un attimo tutto cambia, la terra gira, il tempo scorre, tutto passa e i sogni … quelli rimangono.

C’è chi dice che l’uomo sia “un animale perfetto”, ma perché, allora, ha bisogno di sognare?

Effettivamente i sogni, in un certo senso, completano “il nostro iceberg frammentato” perché sono un’accozzaglia di cose: paure così infime da essere definite “incubi”, voglie talmente disperate da prendere il nome di “desideri”, piani e progetti di vita tanto razionali da essere chiamati “obiettivi”.

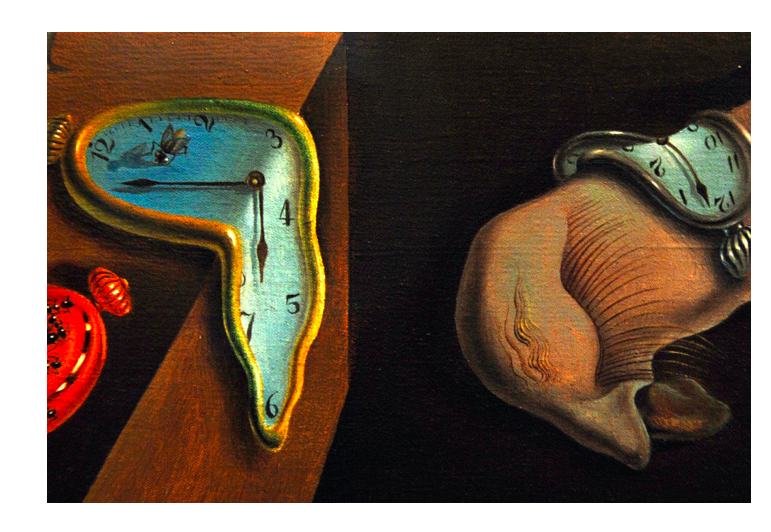

Insomma, il sogno non è qualcosa a sé stante ma è un vero e proprio juxtaposedi concetti che sono racchiusi all’interno di un unico termine oppure, come accade nell’arte, un’accozzaglia di stili opposti fra loro che creano un’opera unica ed irripetibile, un po’ confusionaria, ma nell’insieme perfetta … un po’ come lo stile di MAGRITTE o del mitico e geniale DALÌ.

Sembrerà strano, ma oltre alle droghe, anche i sogni provocano un effetto allucinogeno.

Essi hanno la capacità di far entrare l’essere umano in uno stato confusionale talmente elevato da non riuscire più a distinguere l’irrazionale e il reale e da questo miscuglio di confusione nasce l’unicità, la perfezione in tutti gli ambiti.

Magritte e Dalì non sono due nomi a caso, sono due geni che hanno fatto dei sogni delle vere e proprie muse ispiratrici per le loro opere tramite un processo chiamato AUTOMATISMO PSICHICO.

Questo processo si basa sul concetto dell’onnipotenza dei sogni al di sopra dell’aspetto razionale che governa la nostra mente, un vero e proprio flusso di sogni che fuoriescono dalla scatola cranica e si “cristallizzano “in qualsiasi forma artistica, letteraria e filosofica.

Dalì, in particolare, raggiungeva questa sorta di ecstasyattraverso una particolare psicosi che è molto familiare all’uomo: LA PARANOIA.

Questa condizione mentale trascinava Dalì in uno stato in cui non si ha più alcuna consapevolezza della realtà, delle dimensioni, tutto diventa afflosciato e fluido e non si ha più alcuna realtà oggettiva: in questo stato ciascuno ha il proprio mondo interno.

Magritte, invece, nella sua irrazionalità era un po’ più razionale di Dalì e lo si capisce dai colori e dalle forme che era solito riprodurre nei suoi dipinti.

Il contrasto tra luce e buio, le mille personalità dell’essere umano, il vuoto che ciascuno di noi ha dentro e la realtà che non è per tutti uguale: sono questi i principali temi che si ritrovano nei dipinti di Magritte a testimoniare, ancora una volta, che i sogni sono un’accozzaglia di sensazioni, sentimenti e stati d’animo che affiorano quando la nostra mente si assenta, momentaneamente, dal mondo che la circonda e inizia a proiettare queste immagini che ci fanno gioire, angosciare oppure ci lasciano indifferenti .

I sogni sono belli e sognare ancora di più, soprattutto quando nel sogno appare qualcuno o qualcosa che ci fa stare particolarmente bene.

I sogni sono belli, ma sognare è bellissimo perché ci dona il potere di modificare il tempo e di far durare un istante a noi prezioso un’eternità.

I sogni sono belli, ma sognare è strabiliante perché possiamo sconfiggere qualsiasi paura, possiamo diventare immortali e onnipotenti.

Che bello quando giunge la notte e tutto tace e i sogni appaiono sullo schermo della nostra mente e proiettano tutte quelle immagini che ci fanno stare bene e ci distraggono dalla monotonia del mondo.

I sogni possono svanire ma perdere la voglia di sognare, come disse Freud, è molto peggio di un sogno svanito.